智慧安检,助力畅行安全

发布人:系统管理员 发布日期:2022/7/4 来源:本站 浏览:次

随着大数据、云计算、物联网技术的日趋完善,我国传统轨道交通正面临自我进化和深度融合,崭新的智慧轨道交通时代已和AI不期而遇。作为未来智慧城市和智慧中国的重要元素,智慧轨道交通是智能建筑和新兴信息技术相结合的产物,是社会发展的必然要求。

2019年10月,国家发展和改革委员会修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》(简称指导目录),于2020年1月1日正式实施。新版指导目录分为鼓励类、限制类和淘汰类,其中BIM、CIM、智慧城市等技术、领域被纳入“鼓励类”产业。在国家发展和改革委员会印发的《绿色生活创建行动总体方案》中,将统筹开展七个重点领域的创建行动,智慧轨道交通的设计和建设是践行绿色发展的必然趋势。

重庆轨道交通安检现状

智慧安检是智慧轨道交通的一个重要组成部分。在重庆地铁安检中,非封闭空间的布防盲区、执行标准的差异化、大客流下的 “人物同检” 与运营效率之间存在矛盾,流于形式的安检容易失去乘客的信任。基于防恐考量,安检是乘坐轨道交通的必要环节,能带来降解拥堵踩踏风险、过滤危险品与违禁器、优化安防资源等正效益。因此,轨道交通安防的顶层设计应致力于构建技防、人防与物防相结合的立体网格,既要规范安检执行程式、改善公众安检体验,更要利用科技创新为安检提速。

轨道交通安防契合“木桶效应”,其实效由最薄弱的环节决定,轨道交通全线若有一站检查不严,则整个安检失去意义。而安检是否严密到位,在很大程度上取决于安检员的专业能力,比如对违禁品的抽检分辨能力和大容量充电宝、大包粉末等物品的辨识能力。上下班高峰时期,客流量激增,安检人员工作量大,乘客等待安检的时间过长,对于赶时间的上班族来说,容易急躁、不理解,同时存在“检包不检人”,安检难以实现100%覆盖,漏检不时发生。

争创新,展优势

为解决这一矛盾,重庆轨道交通第四轮着力建设智慧安检。重庆轨道院安防专业设计人员根据《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范GB 51151-2016 实施指南》以及交通运输部发布的《城市轨道交通运营管理规定》积极参与并深化智慧安检的设计内容。

1、智慧物检

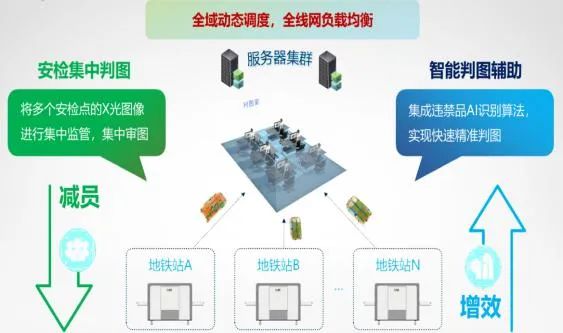

远程集中判图系统

智能判图系统-AI算法

通过优化算法提高识别准确率,降低误检率,进一步提高安检效率。集中判图中心设置判图室。现场智能分析盒子可识别百分之八十的检测,有疑问上传至远程集中判图,由集中判图室判图员进行复核。检物模式由过去单一人工识别转变为设备自动识别提示报警,从而提高了检物精准度,减少值机员个人能力和状态对安检质量的影响,提高物品安检的效率和可靠性。

2、智慧人检

智慧人检-差异化安检

通过智慧人检,城轨乘客出行大数据,差异化分析,识别出乘客安检信用指数,部分乘客实现免检,加快了过检时间,并进一步减少引导员的数量。乘客可通过 APP(应用程序)客户端,注册成为实名信用乘客。 安检设备基于人脸识别等技术,在乘客通过安检门时能快速识别乘客属性,并对实名信用乘客采取快速安检措施,对普通乘客严格安检。

安检防疫一体化

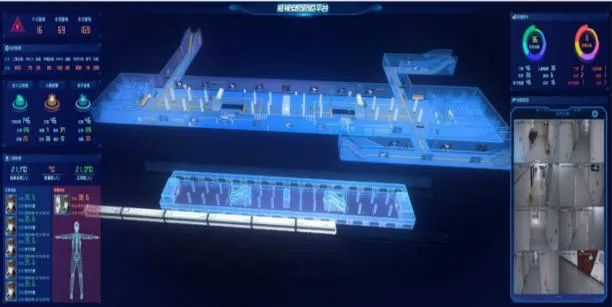

3、智慧安检管控平台

利用大数据及云计算等技术,建立安检信息化管理子系统。 通过该子系统可实现乘客分类信息部署、识别结果汇总分析、禁带品智能识别模型升级、在线系统保障、应急协同处置、事件备份存储及查询、系统功能和技术升级、大数据统计分析和通信网络运营等功能,为智慧安检系统提供运营数据采集及分析。

安检管控平台

线路控制中心

轨道交通安防系统应从倚重单一手段转向多元手段优势互补,致力于构建各种安防措施相辅相成、衔接配合的综合防控模式,如此方能收到预期实效。

成果展示

通过对传统安检模式与智慧安检模式对比,得到以下结论。

(1)智慧物检模式较传统物检模式在单个安检点的安检能力、安检人力判图员、投入产出比及安检提升效率得到大幅的优化及提升。

(2)智慧人检模式较传统人检模式在单名乘客安检时间、单个安检点人力优化、投入产出比及安检提升效率得到大幅的优化及提升。

智慧物检的优势分析

未来期许

结合《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,重庆轨道院安防设计人员在重庆第四轮建设中先行先试、大胆创新,全面推进城市轨道交通智能化发展,建设智慧城轨、智慧交通。