以匠心守护文物,助力渝中母城文化传承——记重庆轨道交通18号线渝中区延伸段工程设计项目组文物保护工作

发布人:系统管理员 发布日期:2020/12/3 来源:本站 浏览:次

近日,作为设计联合体牵头单位,重庆交通开投轨道设计院承接的重庆轨道交通18号线渝中区延伸段工程设计方案顺利通过国家文物局审批,在重庆轨道交通第四期建设规划项目中率先获得批复。

此工程沿线100m范围内共计分布文物43处(其中国家级重点文物13处,市级文物15处,区县级文物2处,未定级文物13处),是重庆本期轨道建设中最复杂、涉及文物最多的一条线路,其文物保护方案是本工程建设最重要的控制性因素之一。

此工程成功获得国家文物局批复标志着18号线渝中区延伸段设计方案和文物保护工作得到国家文物主管部门的认可,是对项目组攻坚克难、保护文物的充分肯定,为下阶段正式开工奠定了坚实基础。

工程沿线典型文物——国家级文物:老鼓楼衙署

工程沿线典型文物——国家级文物:湖广会馆

为认真贯彻落实习近平总书记关于文物保护的精神和重要指示,在18号线渝中区延伸段工程设计工作启动之初,项目组就把本工程沿线文物保护作为最重要的工作之一,认真研究设计方案,充分论证建设方案可行性,评估对沿线文物的影响,积极开展与文物主管部门的对接工作和沿线文物保护评估工作。

在设计过程中,项目组始终坚持可持续发展原则,充分考虑设计和建设既有利于文物保护,又有利于区域经济发展、文化建设和生态环境改善;既保护好文物,又发挥文化普及作用,避免文物环境进一步恶化,同时带动整个区域的产业调整,达到合理利用的目标。

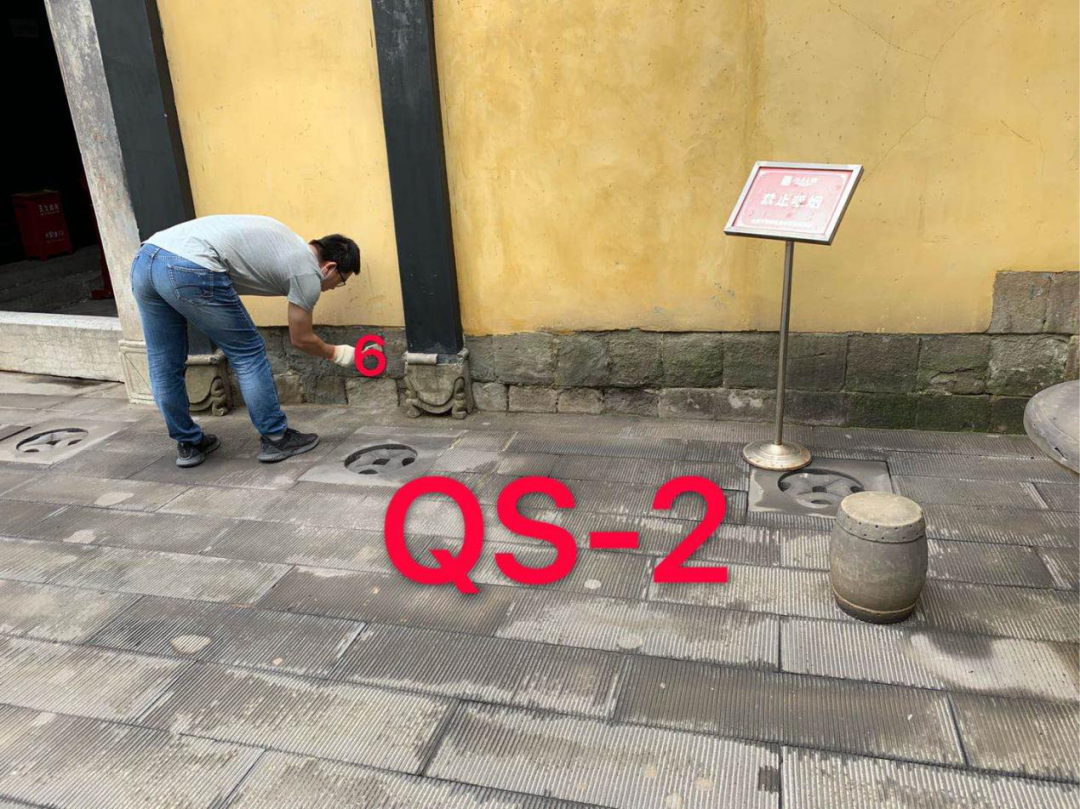

项目组通过搜集整理大量相关基础资料、现场调查、与相关单位及人员进行访谈等方式,了解项目沿线文物现状。通过分析、统计本工程建设规划所涉及的文物保护单位信息,评估其分布范围、保护区划等关键因素与本工程建设范围、深度的关系,明确工程建设对文物造成的实际影响。

同时,委托专业机构对本工程所涉及的国家级、市级文物保护单位进行结构安全检测,现场检测文物建筑基础、结构体系、构件残损、材料性能及强度,评估文物建筑现状的安全性能。根据国内外相关规范、标准,并参考相关工程经验,制定出基于文物安全的设计方案。

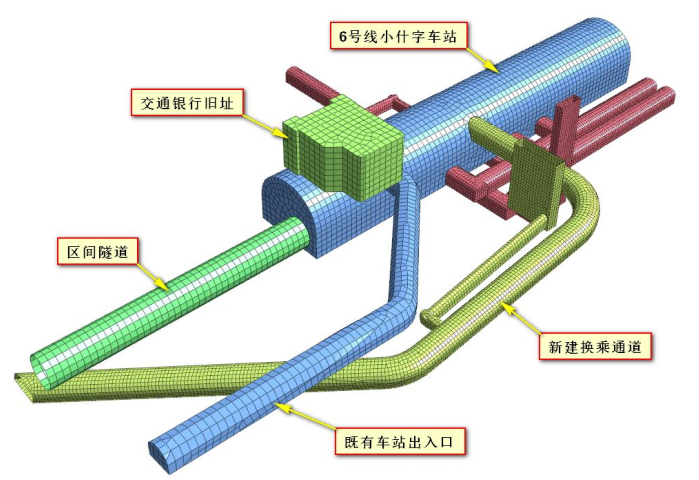

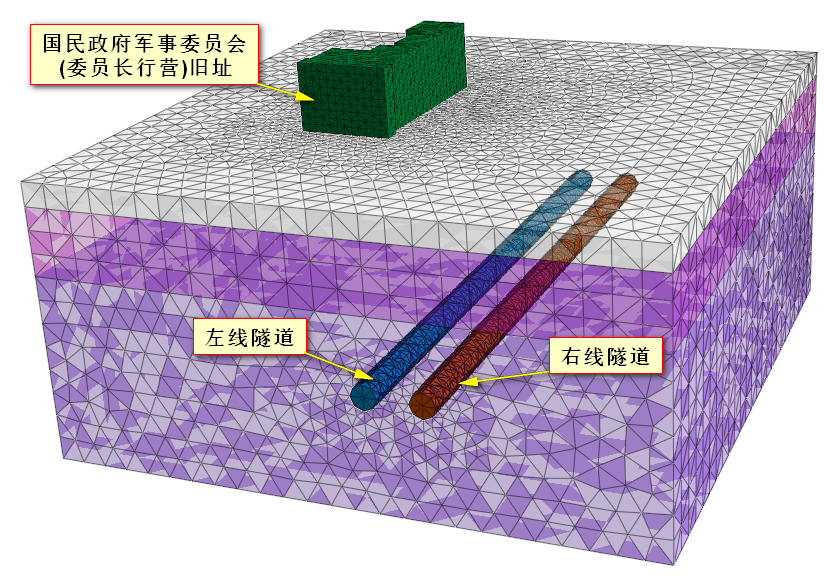

通过相似路段现场实验实测,研究轨道振动的传播规律,在此基础上采用整体有限元计算分析方法对轨道所致文物振动响应进行分析,对不同工况下地表及文物建筑振动响应进行预评估,用于指导方案设计。

通过现场调查、现状检测与评估、三维仿真计算、实景建模等手段,项目组系统性地分析本工程对文物的影响,并在此基础上优化设计方案、制定专项保护方案,以确保文物的安全。

同时,项目组通过对进入文物保护范围的地上建筑物(如风亭组、出入口、冷却塔等)的设计风格进行调整和弱化,使其建设高度、体量、色调、风格和外观形象均与所涉及的周边文物本体及其历史风貌相协调,减小本工程地面建(构)筑物对文物景观的影响。

为进一步展现文物价值、展示重庆母城形象和文化,在大量走访和调研后,项目组将本线路主题暂定为“名城之线”,主题色为“历史黄”,将主要表现元素设定为重庆作为历史文化名城相关的传统风貌区、文物古迹和历史建筑等。同时,项目组还借鉴国际上的先进做法,将文物元素融入车站装饰设计中,拟利用沿线独有的文物资源,与相关部门合作,在车站公共区设立文物展区,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,在传播重庆文化的同时,唤起人们对文物保护的重视。

文物是一个城市历史记忆的延续,是记录历史和文化传承的载体,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代、利在千秋,项目组将继续加大对沿线文物的保护力度,进一步做到文物保护与工程建设互利共生,协同发展,促进文旅建设,推动渝中区下半城的城市更新与发展。